冬の香りいろいろ

冬に嗅げる香り![]()

寒さこそ

最高の引き立て役

水仙の香りは冬の妖精の言葉

真冬のちょうど中心にいるような気持ちがしてくる

真冬の花の香三種(梅、山茶花、水仙)の中で、水仙は、梅が春の期待を感じさせる甘い香りとは異なり、あくまでも凛とした崇高な印象があります。

春を迎えるには、まだまだ早いですが、真冬を感じるにはうってつけの香りです。清々しく、さわやかな香りは、体内の汚れもきれいに流してくれるようなも感じます。

真冬のナチュラル・アロマテラピーに水仙郷を訪ねる旅はいかがでしょうか。

紀伊水道に浮かぶ沼島を望む

紀伊水道に浮かぶ沼島を望む

立姿が細腕のようだが力強い

立姿が細腕のようだが力強い

水仙の自生場所の多くは、風当たりの強い崖っぷちです。よりにもよって、厳しい環境を選ぶのか不思議です。だからこそ、水仙のあの凛とした男前な香りが誕生するのか、一度水仙に聞く機会があれば、教えてもらいたいものです。

香りの強さが寒さを忘れる

香りの強さが寒さを忘れる

肌を切る風が育む真冬の絵巻

黒岩水仙郷の入口

黒岩水仙郷の入口

淡路島の黒岩水仙郷は、房総半島、伊豆半島、越前海岸にならぶ水仙群落です。何れの地も寒風吹き荒ぶ場所ですが、香りる植物の少ない真冬の貴重な「嗅ぎ場」です。

開花は、概ね1月から2月頃までと比較的長い期間開花していますので、開花の知らせをチェックしながらお出かけ下さい。

漂着した球根を山に植えたのが始まり

急斜面に500万本の野生水仙が嗅ぎものです。

淡路島は、海峡と灘、湾に囲まれた日本神話にも登場する島です。かつて、日本に最初に漂着した香木もこの島です。そういう意味では、自然の貿易港なのかもしれませんが、香木も水仙も共に香り繋がりで少し不思議なものを感じます。

へばりつくように咲き誇る。

へばりつくように咲き誇る。

香りを堪能しながらの眺望は異次元

香りを堪能しながらの眺望は異次元

淡路島の南側に位置する黒岩水仙郷は、風と太陽が降り注ぐ急斜面にあります。かなり、人の手による管理がなされており、遊歩道も完備され子どもから大人まで楽しめます。

一重咲きの野生ニホンスイセンが広がる

一重咲きの野生ニホンスイセンが広がる

斜面の頂上には展望スペースが有り、紀伊水道に浮かぶ沼島や、遠く和歌山や太平洋を望めます。風に当たりながら、水仙の語りかけるような香りをしばし聞いてみるのも、冬ならではの楽しみです。

*

黒岩水仙郷から少し76号線を東に行けば、立川水仙郷もありますので、時間が許せば併せてお楽しみ下さい。

「香りのネ、」サイトは、嗅覚を開き豊かな感性を育むことを応援しています。

香りを楽しむ「感香旅行」のすすめ、鼻を使った遊びや暮らしなど、嗅ぐ事に焦点を当てた提案を行っています。嗅感覚を開く事で、五感全体が活性化します。「香りのネ、」の「ネ」は、フランス語で「鼻」の意味です。花など香りと、それらを嗅ぐ方の鼻、両方をまとめた造語です。(運営:香りの環境研究所)![]()

咽が渇いている時

どれを選びますか?

3つのコップには、無色透明の液体が入っています。

嗅覚無しで、安全性を推量る事は困難です。

無意識に、人は食品や環境の安全を嗅覚も全開でチェックしてます。

香りと嗅覚の関係

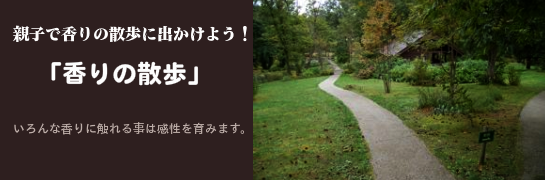

幼児期に豊富な「香りの原体験」を!

嗅感覚を育む機会を意識しましょう。

嗅覚体験は、バランス感性と受容能力を高め

生きる力を育みます。

特に、幼児期における生活基本臭や固有の暮し臭、自然界の香りとの出会いが、香りのボキャブラリーを豊富に蓄え、身体育成の礎となるでしょう。

音の名前(ドレミ)や、色の名前を覚えたように、香りの名前も覚え「絶対嗅覚」を養いましょう。加えて嗅覚刺激は、他の感覚器官の働きを活性化させます。情報収集の基軸となります。「鼻が利く」とは、感度がいい人の比喩で使われている事からも納得が行きます。

まずは公園で「香りの散歩」デビュー

深く知るなら「嗅覚教育」へ

どんな香りがするか嗅いでみよう

どんな香りがするか嗅いでみよう 人工香料に出会う前に自然香の体験を!

人工香料に出会う前に自然香の体験を!

香りに包まれに出かけませんか?

ハナニラ

ハナニラ

見る観光にとあわせて、香りも感じる「感香」旅行のご案内。

香りのある時期は短いです、それだけに貴重な体験に加えて、感性を育むよりよい機会です。季節、場所毎に異なる香り体験が、日本では数多くの機会があります。

当「香りのネ、」サイトは「嗅ぐ」についての身体感覚をテーマに、嗅感覚の復権を提唱する香りの環境研究所のコンテンツです。

香りの散歩、感香旅行、日々香りに触れる楽しさ、あそび、嗅覚教育コンテンツなど公開しています。

主宰者:成瀬守弘 制作協力:Peppermint Studio

TOP

TOP

No Scent No Life

No Scent No Life

HOME

HOME 前のページ

前のページ